『ぬれ煎餅買って下さい、電車の修理代稼がないといけないんです』

©chodenshop.com

時は12年前、こんな書き込みがツイッターをはじめとしたSNSで広まった。

ぬれ煎餅を買わないと一か月で潰れる鉄道会社って何?とりあえず買えば潰れないの?口コミが広がった3日後、この電鉄会社には、3000件を超える問い合わせメールが届き、子供が作ったのが丸わかりのぬれ煎餅のオンラインショップは、1週間で1万件の注文が届き、レンタルサーバーがダウン。

商品は半年近くの遅延になるという、うれしいやら苦情がくるやらの騒ぎになったが、電車の修理代を払う事が出来たというのは、千葉県に拠点を置く、銚子電鉄。

肝心の鉄道事業は、真っ赤っ赤の赤字、電車なのに自転車操業の危ないローカル線は、どうやって起死回生のチャンスをモノにしたのか?

銚子電鉄ってどんな鉄道?

銚子電鉄(以下:銚電)は、房総半島・銚子駅(千葉県銚子市)を拠点に、犬吠埼を通り、外川漁港のある外川駅を結ぶ6.4kmのローカル線だ。JRとの乗り継ぎは東京から特急しおさいで、2時間のワンマンカーである。

1923年に開業し、25年に電化。高度経済成長期に合わせ、通勤、通学、観光の足となっただけでなく、地場産業である醤油を輸送する貨物としても活躍していた。

だが、’70年代に年間150万人を超えた乗客数も、過疎化とモータリゼーションに押され年々減っていった。

銚子電鉄の車両、以前は、こんな塗装で、四国は松山、伊予鉄道で走っていました。 pic.twitter.com/r9n87ADyZm

— 空鉄 (@ja819061) 2018年11月28日

元々、京成電鉄グループの千葉交通が経営権を持っていた鉄道だが、’84年に貨物事業がなくなったのを機に、地元ゼネコン・内野屋工務店に経営譲渡。

だが内野屋は、’98年にバブル投資の失敗で自己破産し、市が支援する事に。だがその後も、銚電の社長職に内野屋の社長一族である内山氏が残った事により、銚電は経営が上向きになるチャンスを失ってしまう。

話題?の「まずい棒」をget✨

お味は本家より薄め…

だけどサクサク美味しいです😋見つけたら買ってみてください!

買って銚子電鉄を応援しよう👍 pic.twitter.com/zfsGkvjK13— のりこ☂️ (@riiko_ys) 2018年11月18日

銚電の屋台骨を支えているのは、情けない話、副業の『ぬれ煎餅』なのだが、’95年から初めて煎餅つくりがメディアに取り上げられる様になってから、補助金も出る様になり、何とか倒産の危機を免れた。

その功績を無碍にしたのが『一族会社の社長』だったのである。

’03年12月に、社長の内山氏が、1億円横領していた事が発覚し、補助金は打ち切られ、国土交通省からの監査も入り、老朽化した線路、踏切、信号を改善しなければ、3カ月以内に運行停止という、鉄道会社への死刑判決が出てしまう。

こんな酷い状態まで、放ったらかしにしていた企業体質にも驚くが、そんな時に顧問税理士として丸投げされた現社長の竹本氏は、どういう心境だったのだろうか。

ぬれ煎餅買って下さい、電車の修理代稼がなくちゃいけないんです

現在の社長・竹本氏が銚電に顧問税理士としてやってきたのは、’05年。

社長の横領が発覚、労組と会社は毎日戦争状態、メインバンクからもそっぽを向かれるという四面楚歌状態の時に、前任者から紹介された仕事先だった。

竹本氏は、会計の専門家が居ない会社ずさんさだけでなく、破産しようにも、予納金すらない会社の現状に驚いたという。

着任早々、あちこちの企業や銀行を駆け回り、あの手この手でお金を集めたものの、翌年の’06年には、車両の法定点検をすませないと今度こそ運行停止と言われてしまう。その費用1000万。月間運賃収入はたったの900万、会社の預金残高は200万と、払える金額は全くない。

頼みの綱は、ぬれ煎餅しかなく、竹本氏は、当時小学校6年生の娘さんに頼んで、オンラインショップを作って貰ったが、作っただけで売れるわけもない。

そこで当時の経理課長だった、山崎氏(現専務)がHPに書き込んだ一言が、偶然にもSNSに広まった。

『ぬれ煎餅を買って下さい、電車修理代稼がなくちゃいけないんです。』

その翌年、銚電のぬれ煎餅は、5億8000万円の売り上げをたたき出す。

現在の銚電の運賃収入は、1億6000万円。東海道新幹線は1兆円なので、全く持って比較にならないが、副業が大赤字の運賃収入をカバーした形となった。

元慶応ボーイ、運転手兼社長に

’12年は、様々ないきさつを経て、社長に就任した竹本氏。運転士不足解消とコスト削減、PRを含め、一念発起、54歳にして、運転手の資格も取った。

©choshi-dentetsu.jp

免許を所得したのは、’16年。横浜市にある関東運輸局に行き、運転法規、理論の2種類の筆記を受け、反射神経などの適性検査、技能試験を受けたという。

若い運転手志望の人たちに囲まれて受験するだけでなく、技能試験が難しかったという竹本氏。

技能試験では、出庫前点検で5箇所の不良個所を15分以内で正確に見つける事、火災、事故での対応を正確にする事、スピードメーターを隠して、指定したスピードを出せるかどうかチェックされるという。

最後のスピードの試験は難しく、3kmオーバーしただけで、2回スベってしまい、3回目でようやく受かったというのだから、執念だろう。

銚電社長が免許取得 運転士“兼任”に意欲 お客さまと接点を 社員の業務 … – 千葉日報 https://t.co/UFxNpuWz9t #銚子電鉄 (銚子市)の竹本勝紀社長(54)が、電車の運転免許(動力車操縦者・甲種電気車運転免許)を取得した。「不足する運転士…

— 鉄道事故関連ニュース (@TrainAccident) 2016年8月12日

国道交通省の役員に、試験合格後に何故今から運転手に、と聞かれたという竹本氏だが、現場に出てみて初めて鉄道会社が抱える疑問点や問題が判るという。

銚電は、ローカル線の典型でワンマンだが、運転手が覚えてやらなければいけない煩雑な事柄が運転業務以外にも沢山あるという。様々な種類の切符を覚える事や、JRとの乗り継ぎ時間が短い為に、端的かつ正確に乗り継ぎ清算をしなければいけない事などだ。本社は採算がとれない路線は合理化するいうが、こうした面も考慮すべきだと、竹本氏は言う。

では竹本氏を、ここまで突き動かす原動力となっているのは何だろうか。

ローカル線は中小企業のロールモデル

元々鉄道好きだったという竹本氏。

ここまで入れ込む理由は、その他にも税理士としての信条があるからだという。

今まで日本の経済成長を支えてきたのは、中小企業であり、税理士として中小企業がどうすれば元気になるのかを考えてきたという。

日本の発展が鉄道と共にあったのは、昭和の時代。平成も終わりに近づいた今は『遠くからでも乗りにいきたい』と思わせる付加価値が必要だという。その例で成功したのがJR九州の『ななつ星』の様な豪華列車だ。

だがあの様な豪華列車ばかりだと、富裕層が飽きた頃には、また地元産業が冷え込んでしまう。その為、様々な企画を考えているのだという。

©mainichi.jp

ぬれ煎ブームも下火になったので、’18年8月には『経営がまずい』にひっかけて『まずい棒』を発売。発売日は、8月3日の『お化け列車』運行日に合わせ『電車なのに自転車操業』と、ダジャレをかました。

銚子電鉄の本銚子駅到着

24時間テレビの企画で駅舎を改装したそうです pic.twitter.com/PPwUWTi4HM— 🍣はまみち🍣 (@hamachan_dream) 2018年11月26日

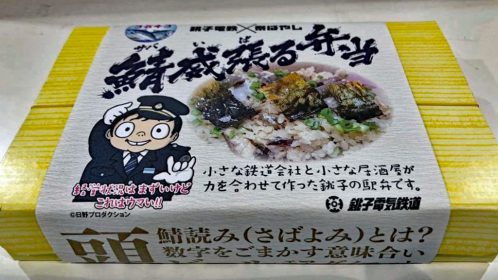

地元の銚子港で水揚げされるサバを使えないかと思いついたのが、’18年10月に発売された『鯖威張る(サバイバル)弁当』だ。ビジネスはサバイバルにひっかけて、これもまたウケているという。

©tetsudo-ch.com

竹本氏は、こうした何がなんでも儲けに変えていく戦略を打ち出す一方で、次の社長になる人物には『銚電を踏み台にして、他の分野への進出は考えないでほしい』と、あくまで『鉄道ありき』の社長にバトンタッチしたい意向をしめしていた。自分は引退したとしても何等かの形で鉄道に関わりたいと思っているからだ。

銚電の副業の歴史は古い。

ぬれ煎にはじまったわけではなく、’76年に『およげ、たいやき君』ブームにあわせて、駅でたい焼きを売った事から始まっている。当時の売り上げが年間4000万だったというのだから、副業イズムは元からあった事になる。

それを一族会社の社長が私物化し、ゴルフ場資金に費やしたり、個人接待費用の為に横領したのだから、その点が竹本氏は許せないのだろう。昨今の例でいえば、日産元会長のカルロス・ゴーンもそうだ。ゴーンは家族旅行費用数千万円を日産の経費から出している。

本業が赤字でもタダで起きない、副業イズムで起き上がる銚電のしたたかさは、今の日本に必要なのではないだろうか。